استراحة لتناول القهوة: مستشفى المجانين المسلح – النزعة العسكرية الأمريكية تعود إلى الوطن

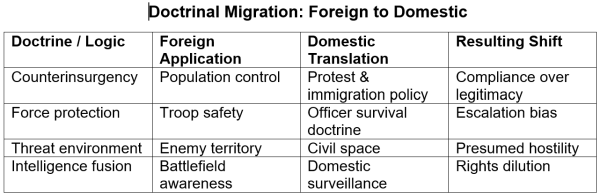

عادة ما تتم مناقشة النزعة العسكرية الأمريكية باعتبارها شيئًا يحدث “هناك”. يتم التعامل مع الحروب الخارجية، والقواعد الخارجية، والقوات الاستطلاعية، والتدخلات التي تتم باسم الأمن أو الاستقرار، على أنها أعمال خارجية، تحدها الجغرافيا والزمن. ويقال لنا إن ما يحدث في الخارج يبقى في الخارج. هذا التأطير مريح وزائف. إن النزعة العسكرية ليست مجرد خيار في السياسة الخارجية. إنها عادة حاكمة. إن التقنيات التي تم تطويرها لإدارة التجمعات السكانية البعيدة، وقمع المقاومة، وفرض النظام في ظل ظروف عدم التماثل، لا تظل محصورة بشكل جيد في الخارج. أنها تنتشر. أنها تتطور. وفي النهاية يعودون إلى المنزل.

القوات الأمريكية تقوم بتفتيش المشتبه بهم العراقيين حوالي عام 2003

على مدى العقدين الماضيين، شهدت الولايات المتحدة حركة داخلية ثابتة للعقيدة والمعدات والعقلية العملياتية العسكرية نحو الحكم المحلي. ولم يتخذ ذلك شكل دبابات متمركزة في شوارع المدينة أو إعلان رسمي للأحكام العرفية. وبدلاً من ذلك، كانت أكثر هدوءاً، وبيروقراطية، وبالتالي أكثر غدراً. أصبحت سلطات الطوارئ أدوات روتينية. وتمت إعادة صياغة المعارضة السياسية باعتبارها مشكلة أمنية. تعتمد الإدارة المدنية بشكل متزايد على هياكل القوة المصممة للحرب.

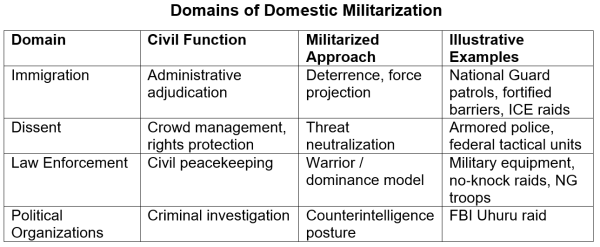

إن التأثير المتنامي للحكم العسكري في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة ليس مفاجئاً ولا عرضياً. لقد أصبح ذلك واضحا بشكل متزايد في مجالات إنفاذ قوانين الهجرة، وإدارة الاحتجاجات، وإنفاذ القانون اليومي، مما يعيد تشكيل كيفية معالجة المشاكل السياسية في الداخل.

الهجرة: سياسة الحدود باعتبارها مكافحة التمرد

ولا تتجلى الهجرة الداخلية للنزعة العسكرية في أي مكان أكثر وضوحاً من سياسة الهجرة الأميركية. ولم تعد الحدود الجنوبية تُعامل في المقام الأول كموقع للإدارة المدنية والفصل القانوني. لقد تمت إعادة صياغتها كمنطقة أمنية متنازع عليها تتطلب الردع والهيمنة وإسقاط القوة.

القوات عند الجدار الحدودي الجنوبي مع وزير الدفاع هيجسيث

إن عمليات الانتشار على مستوى الولايات وعلى المستوى الفيدرالي على حد سواء تشبه بشكل متزايد العمليات العسكرية. فقد أدت دوريات الحرس الوطني المسلحة، والحواجز المحصنة، والمراقبة الجوية، ولغة “الغزو” و”الدفاع عن الأراضي” إلى إزاحة الأطر الإدارية القديمة. ويتم تبرير هذه التدابير باعتبارها استجابات مؤقتة للأزمة، لكنها تستمر عاما بعد عام، بغض النظر عن الحزب السياسي أو دورة الهجرة.

على المستوى الفيدرالي، كان التحول في إنفاذ قوانين الهجرة بعد أحداث 11 سبتمبر حاسما. وتم استيعاب الوكالات التي كانت موجهة ذات يوم نحو القانون المدني في جهاز أمني نقاطه المرجعية الأساسية هي مكافحة الإرهاب والدفاع عن الحدود. ولم تكن النتيجة مجرد تعديل تنظيمي، بل تغيير عقائدي. وأصبحت معاملة المهاجرين أقل كمدنيين خاضعين للقانون الإداري، وأكثر كجهات عدائية محتملة داخل المسرح الأمني.

مراكز الاحتجاز، والترحيل المعجل، والغارات العسكرية، والقوة الواضحة للغاية ليست أنظمة مصممة لحل الحالات الفردية بشكل عادل. وهي أنظمة مصممة لتشكيل سلوك السكان من خلال التخويف والردع. ويعكس هذا المنطق بشكل وثيق عقيدة مكافحة التمرد في الخارج، حيث لا يتم السعي إلى الامتثال من خلال الشرعية ولكن من خلال إظهار القدرة الساحقة. والحقيقة المذهلة ليست أن القوة تستخدم في بعض الأحيان، بل إن الردع على النمط العسكري أصبح القواعد الافتراضية لسياسة الهجرة، حتى مع فشلها المستمر في معالجة الدوافع البنيوية للهجرة.

المعارضة: الاحتجاج كمشكلة أمنية

وقد اتبعت عسكرة المعارضة مساراً مماثلاً.

خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2020، نشرت أقسام الشرطة في جميع أنحاء البلاد مركبات مدرعة، وأسلحة عسكرية، ومعدات مكافحة الشغب، وتكتيكات ساحة المعركة ضد المتظاهرين المدنيين. تم فرض حظر التجول بشكل جماعي. وتم اعتقال الصحفيين أو إصابتهم. وكانت الاعتقالات الجماعية مبررة بموجب سلطات الطوارئ التي تعاملت مع الاحتجاج في حد ذاته باعتباره شكلاً من أشكال عدم الاستقرار الذي يتطلب القمع.

وفي واشنطن العاصمة، انضمت الوكالات الفيدرالية إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية في مواجهة المتظاهرين. وتم نشر وحدات تكتيكية مدربة على العمليات شديدة الخطورة ضد حشود المدنيين. وأصبح التمييز بين إنفاذ القانون والوجود العسكري المحلي غير واضح، ليس لأنه تم محوه رسميًا، ولكن لأن الموقف العملياتي لم يعد يعكس الإدارة المدنية.

ولم يقتصر هذا الرد على لحظات العنف. وحتى الاحتجاجات السلمية قوبلت في كثير من الأحيان بالقوة الاستباقية، والتي تم تبريرها بافتراض التصعيد المحتمل. وهذا يعكس منطق الاحتلال في الخارج: التعامل مع السكان كتهديد كامن، ويصبح التصعيد مبرراً ذاتياً. اللغة مهمة مرة أخرى. ويوصف المتظاهرون بشكل متزايد باستخدام المصطلحات الأمنية، مثل “المتطرفين”، و”المحرضين”، و”الجهات التهديدية”، التي تحول المعارضة السياسية إلى إدارة المخاطر الأمنية. والنتيجة ليست منع الاحتجاج، بل احتواؤه ضمن بيئة تهيمن عليها القوة، مما يرفع تكلفته ويضيق مجاله العملي.

إنفاذ القانون: تطبيع نموذج المحارب

وربما توفر أعمال الشرطة اليومية أوضح دليل على عودة النزعة العسكرية إلى الوطن. فعلى مدى عقود، قامت البرامج الفيدرالية بنقل المعدات العسكرية الفائضة إلى أقسام الشرطة المحلية، بما في ذلك المركبات المدرعة، والأسلحة الهجومية، وتكنولوجيا ساحة المعركة. ويقول المدافعون إن مثل هذه المعدات نادرا ما تستخدم. لكن التردد ليس هو الهدف. الحضور يشكل الموقف. وقد اتبع التدريب المعدات. ويتم تدريب الشرطة بشكل متزايد على نماذج “المحارب” التي تؤكد على هيمنة التهديد، وبقاء الضابط، والتصعيد السريع.

ويخضع خفض التصعيد والمشاركة المدنية للسيطرة التكتيكية. يتم تأطير المواجهات على أنها اشتباكات قاتلة محتملة بدلاً من التفاعلات المدنية. وتتجلى العواقب في أعمال الشرطة الروتينية: الغارات غير المبررة على أوامر الاعتقال ذات المستوى المنخفض، والقوة الساحقة للإجراءات الإدارية، والتصعيد السريع في المواجهات التي كان من الممكن حلها شفهياً في السابق. عندما تحدث أخطاء، يتم التعامل معها على أنها نتائج مأساوية ولكن حتمية لبيئة خطيرة، وهي بيئة تساعد هذه التكتيكات على خلقها. عندما تتبنى أجهزة إنفاذ القانون أدوات وعقلية الوحدات العسكرية، فإنها تتبنى حتما افتراضاتها: أن السلامة تأتي من التفوق، وأن عدم اليقين يجب أن يقابل بالقوة، وأن الأخطاء هي ضمانات مقبولة.

ولم تقتصر الهجرة الداخلية للحكم العسكري على القوة والمعدات؛ ويتجلى ذلك أيضًا في التكيف المحلي لأنظمة الاستخبارات المصممة أصلاً لعمليات مكافحة الإرهاب الأجنبية.

المراقبة: أدوات الاستخبارات العسكرية عالية التقنية المطبقة محليًا

وإلى جانب العسكرة الواضحة، حدث تحول أكثر هدوءًا من خلال الاعتماد المحلي لتقنيات المراقبة التي تم تطويرها في الأصل لمكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية الخارجية. وقد تم تصميم هذه الأنظمة للعمل في بيئات حيث يتم التعامل مع السكان أنفسهم كتهديد محتمل، وحيث يتم تبرير المراقبة المستمرة بمنطق حماية القوة.

بعد أحداث 11 سبتمبر، انتقلت العديد من هذه التقنيات إلى الاستخدام المحلي مع القليل من النقاش العام بشكل ملحوظ. الأدوات التي تم تطويرها للمسارح الأجنبية – مثل تحليل البيانات الوصفية الجماعية، وتتبع الموقع الجغرافي، ورسم خرائط الشبكات الاجتماعية، والمراقبة الجوية واسعة النطاق – تم إعادة توظيفها لوظائف إنفاذ القانون والاستخبارات المحلية. وكان المبرر هو استمرار التهديد: فلم يعد الإرهاب “هناك”، بل أصبح متأصلاً في الحياة المدنية.

وأظهرت البرامج التي تم الكشف عنها من خلال المبلغين عن المخالفات والتقارير اللاحقة كيف تم تكييف بنيات الاستخبارات على غرار ساحة المعركة لتناسب الحكم المحلي. وبدلاً من استهداف المشتبه بهم المعروفين، تعطي هذه الأنظمة الأولوية للكشف عن الأنماط عبر السكان، وتعامل الارتباط والحركة والتواصل كإشارات على خطر محتمل بدلاً من السلوك المدني المحمي. ويعكس هذا النهج منطق مكافحة التمرد، حيث تحل الهيمنة الاستخباراتية محل الشرعية السياسية.

والنتيجة هي شكل من أشكال العسكرة التي تعمل بدون زي رسمي أو مركبات مدرعة. وتصبح المراقبة أداة أساسية للسيطرة، مما يتيح التدخل الوقائي بينما يعزل صناع القرار عن المساءلة العامة. عندما يقترن الحكم القائم على الاستخبارات بالشرطة العسكرية، فإنه ينهار التمييز بين التحقيق وإدارة التهديدات.

ولا يتطلب هذا التحول القمع العلني لإعادة تشكيل الحياة المدنية. ويكفي أن يفهم الأفراد والمنظمات أنهم يخضعون للمراقبة والتصنيف والتقييم بشكل مستمر. وفي هذه البيئة، يصبح النشاط السياسي نفسه عامل خطر لتوليد البيانات وليس عملاً مدنياً محمياً.

المنظمات السياسية كأهداف أمنية

وفي الآونة الأخيرة، امتد المنطق العسكري إلى ما هو أبعد من الحشود والشرطة الروتينية إلى التعامل مع النشاط السياسي المنظم نفسه. تقدم غارة مكتب التحقيقات الفيدرالي على مقر حركة أوهورو في عام 2022 حالة كاشفة. وبحسب ما ورد، تم تنفيذ العملية في إطار مكافحة التجسس الذي يستهدف النفوذ الأجنبي، وشملت مركبات مدرعة واستخدام قنابل الصوت أثناء تنفيذ أوامر تفتيش ضد منظمة سياسية محلية ليس لها تاريخ معروف في النشاط المسلح.

غارة أوهورو عام 2022 في سانت بطرسبرغ، فلوريدا

توضح غارة أوهورو ما يحدث عندما تتلاقى المراقبة العسكرية والقوة العسكرية في سياق سياسي محلي. ومهما كانت المزايا القانونية للتحقيق، فإن الموقف العملياتي واضح. تم تطبيق التكتيكات التي تم تطويرها لمكافحة الإرهاب عالية المخاطر على مجموعة سياسية مدنية محلية. وتم تقييم الدعوة السياسية من خلال عدسة أمنية قائمة على التهديد وليس من خلال القانون المدني أو الجنائي وحده. أهمية هذه الحلقة لا تكمن في هدفها، بل في أسلوبها. وعندما تصبح القوة الساحقة هي الرد الافتراضي على النشاط السياسي المؤطر باعتباره مصدر قلق أمني، فإن الحدود بين إنفاذ القانون وتحييد التهديد على النمط العسكري تبدأ في التآكل، وهذا يعرض الديمقراطية للخطر.

هذا ليس حادثا

لا يتطلب أي من هذه التطورات مؤامرة لتفسيرها. والحوافز المؤسسية كافية. تعد الأساليب العسكرية بالوضوح في المواقف المعقدة. فهي تختزل المشاكل السياسية والاجتماعية إلى مشاكل أمنية، حيث يمكن للقوة أن تحل محل الشرعية. فهي تجتذب التمويل، وتبسط عملية صنع القرار، وتوفر العزل البيروقراطي عندما تكون النتائج سيئة. وبمجرد اعتمادها، فإنها تستمر لأنها تعزز نفسها بنفسها. كل عملية نشر تطبيع التالية. ويلعب الفشل السياسي دوراً أيضاً. وحين تثبت المؤسسات المدنية عدم قدرتها على معالجة عدم المساواة، أو الهجرة، أو المعارضة، تصبح القوة هي الحل الاحتياطي. فالنزعة العسكرية تملأ الفراغ الذي خلفه تآكل الحلول السياسية.

الخلاصة: تكلفة إعادة الحرب إلى الوطن

إن خطر النزعة العسكرية لا يكمن في أن الولايات المتحدة سوف تتخلى فجأة عن الأشكال الديمقراطية؛ بل إن الحكم العسكري سوف يحل ببطء محل المعايير المدنية التي تعتمد عليها تلك الأشكال. إن النزعة العسكرية لا تعلن عن نفسها على أنها عدو للحرية. إنه يقدم نفسه على أنه النظام والكفاءة والسلامة. ولكن مع مرور الوقت، فإنها تؤدي إلى تآكل المجتمع الذي تدعي أنها تحميه. فالسياسة تصبح إدارة بالقوة. والخلاف يصبح عدم استقرار. الحقوق المدنية تصبح مشروطة. إن المجتمع الذي يحكم نفسه بشكل متزايد من خلال منطق الحرب لن يتمكن في نهاية المطاف من حكم نفسه بأي طريقة أخرى.